Penulis: Alvino Jefferson Lee (2551077)

Sejak tanggal 1 Juni 1945, yang di mana bertepatan di hari Jum’at meupakan hari yang bersejarah bagi negara Indonesia. Hari ini merupakan hari lahirnya suatu gagasan yang berperan begitu penting bagi keberlanjutan Indonesia, yaitu Pancasila. Sejak awal kelahirannya, Pancasila tidak pernah dikatakan sebagai sebuah ideologi negara, melainkan sebagai sebuah filsafat. Sang presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Bapak Ir. Soekarno, dengan lantang menyatakan bahwa Pancasila adalah philosophische grondslag, yang berarti suatu dasar filsafat berdirinya negara, bukan doktrin politik yang kaku (Soekarno, 1945/2001). Namun, praktik nyata dari suatu pernyataan selalu saja berubah-ubah dari masa ke masa sehingga esensi gagasan tersebut perlahan-lahan menghilang. Di dalam praktik politik kontemporer, Pancasila kerap sekali dipersempit maknanya menjadi sebuah ideologi, sebagaimana yang ditegaskan oleh Presiden ke-8 kita yaitu Prabowo Subianto, sebelum beliau menjabat sebagai Presiden RI. Pada 31 Maret 2019 yang merupakan hari di mana debat capres keempat berlangsung, beliau menyatakan bahwa Pancasila adalah ideologi bangsa yang tidak boleh diperdebatkan (Antara News, 2019). Tentu saja, pernyataan ini menuai kritik yang sangat keras, terutama dari Rocky Gerung. Rocky Gerung yang biasa dipanggil Bung Rocky, berpendapat bahwa Pancasila justru tidak boleh disebut sebagai ideologi, apa lagi ideologi negara. Hal ini dikarenakan, Bung Rocky di forum wawancara Tempo menilai bahwa Pancasila mengandung kontradiksi internal, misalnya pada Sila Pertama dan Sila Kedua, dan inilah yang membuat Pancasila gagal memenuhi syarat konsistensi sebuah ideologi (Tempo, 2019). Ternyata, pendapat ini pernah dianalisa oleh Yudi Latif jauh sebelum orasi dari Prabowo, yaitu pada tahun 2011. Yudi Latif dalam Negara Paripurna (2011), menyatakan bahwa Pancasila lebih tepat disebut sebagai dasar filosofis dan cita hukum, bukan ideologi tertutup. Maka, polemik terhadap status Pancasila ini merupakan suatu pertarungan konseptual mengenai “apakah dasar negara akan dijaga sebagai filsafat terbuka atau dikurung dalam penjara ideologi yang kaku?”

Narasi terhadap pernyataan Prabowo mengenai status Pancasila sebagai ideologi negara tidak berhenti pada arena debat di tahun 2019 saja, melainkan setelah beliau terpilih dan menjabat sebagai Presiden ke-8 RI, beliau kembali menegaskan pernyataan ini kembali. Pada tanggal 2 Juni 2025, bertepatan dengan satu hari setelah hari lahirnya Pancasila, beliau mengingatkan rakyat bahwa Pancasila jangan dipandang sebagai sekadar “mantra” atau “slogan” belaka, tetapi harus dipandang sebagai landasan utama kehidupan berbangsa dan bernegara (Kompas, 2025). Sekilas, pernyataan ini tidak mengandung unsur perkataan “ideologi,” namun perlu diketahui bahwa tema pada orasi tersebut berbunyi “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya.” Tema ini sudah terlihat begitu jelas atas penegasan dalam penggunaan istilah ideologi dalam ranah kebijakan publik (BNN.go.id, 2025). Tidak hanya itu, di forum yang berbeda, Prabowo menegaskan bahwa seluruh kebijakan pemerintah berlandaskan pada Pancasila dan UUD RI 1945 (Presidenri.go.id, 2025). Berbagai pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo, menunjukkan konsistensi beliau atas pernyataan ideologisasi Pancasila bukan sekadar retorika saat kampanye, melainkan sebuah pandangan secara garis besar akan pemerintah hingga periode kepemimpinan nasional. Maka, dengan ini perdebatan terhadap status Pancasila semakin relevan, karena memiliki dampak secara garis lurus/langsung dengan arah kebijakan pemerintah di negara ini.

Pada esensinya, menurut sejarah, Pancasila sejak awal memang dirancang bukan sebagai sebuah ideologi tertutup, melainkan sebagai dasar filsafat yang menjiwai kehidupan berbangsa. Ir. Soekarno, di dalam pidatonya di sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, beliau menyatakan bahwa Pancasila merupakan philosophische grondslag, yakni sebuah landasan bersifat filosofis yang memenuhi unsur inklusif, dialogis, dan terbuka terhadap tafsir kebangsaan (Soekarno, 1945/2001). Pemilihan istilah tersebut memiliki dampak yang besar karena istilah tersebut mencerminkan pandangan bahwa Pancasila dimaksudkan sebagai suatu titik pertemuan dari berbagai aliran/mazhab pemikiran di Indonesia, bukan sebagai suatu doktrin tunggal yang membatasi perbedaan. Yudi Latif (2011), membuat suatu pernyataan secara tegas di mana ia menyebutkan bahwa Pancasila adalah cita hukum dan dasar filsafat negara yang jauh lebih tinggi dari sekadar ideologi politik. Ideologi politik cenderung bersifat eksklusif dan dogmatis yang di mana istilah ini tidak terdapat relevansi akan Pancasila secara harfiah. Pernyataan ini kemudian disetujui oleh Hardiman (2018) yang berpandangan bahwa Pancasila merupakan suatu filsafat politik terbuka yang sangat tidak layak untuk dipersempit menjadi sebuah ideologi. Hal ini disebabkan karena jika dipersempit, maka Pancasila akan mengalami pengurangan daya hidupnya sebagai suatu fondasi etis bangsa. Sehingga, dari sini terdapat sebuah kontradiksi oleh kedua pejabat negara tertinggi kita yaitu Ir. Soekarno dan Prabowo Subianto. Di mana Prabowo menekankan Pancasia sebagai ideologi, sedangkan Soekarno menjadikan Pancasila sebagai ruang perjumpaan dan arena pertemuan, bukan pagar pengurung.

Definisi ideologi dalam ilmu sosial, selalu dipahami sebagai sistem gagasan yang tertutup, koheren, serta menuntut kesetiaan total. Karl Mannheim di dalam Ideology and Utopia (1936), menyatakan bahwa ideologi merupakan “kesadaran palsu” yang memaksakan rakyat berpandangan dunia tertentu, sedangkan Louis Althusser di dalam Ideology and Ideological State Apparatuses (1971) berpandangan bahwa ideologi merupakan perangkat untuk menundukkan individu yang diatur melalui institusi. Jika pernyataan dari Mannheim dan Althusser ini digunakan dan dipahami, maka penyebutan Pancasila dengan status ideologi justru mereduksi kedudukan dari Pancasila itu tersendiri. Hal ini disebabkan bahwa Pancasila pada esensinya dirancang sebagai titik temu dari pandangan yang berbeda-beda, bukan sebagai sistem tertutup. Dari sini, pandangan Prabowo terhadap Pancasila menimbulkan kontradiksi yang cukup berbahaya dengan esensi dari Pancasila itu tersendiri. Dengan mengideologisasikan Pancasila, negara ini berpotensi mengubah Pancasila menjadi doktrin yang kaku, menyingkirkan tafsir yang kritis, dan menghilangkan hak untuk kebebasan berpikir. Penafsiran bahwa Pancasila gagal untuk memenuhi konsistensi sebuah ideologi oleh Rocky Gerung adalah benar sesuai dengan studi akademik. Bung Rocky juga mengatakan bahwa pemaksaan kepada Pancasila untuk menyebutnya sebagai sebuah ideologi adalah bentuk pengkhianatan secara intelektual terhadap watak aslinya sebagai filsafat yang terbuka.

Kembali lagi kepada peringatan Hari Lahir Pancasila di tanggal 1 Juni 2025, tepatnya di Blitar, Prabowo Subianto selaku presiden ke-8 RI menandai narasi Pancasila sebagai “ideologi” semakin digunakan dalam retorika kepentingan politik. Prabowo menyatakan dan sekaligus menuding adanya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dibiayai oleh asing demi mengadu domba rakyat Indonesia. Beliau juga sekaligus menyindir praktik HAM (Hak Asasi Manusia) serta kebijakan pers yang diklaim dijalankan berdasarkan “versi mereka sendiri” (Kompas, 2025). Apabila pernyataan ini dipahami dalam suatu bingkai kritik oleh Rocky Gerung, ini merupakan suatu pemandangan yang memperlihatkan bagaimana ideologisasi Pancasila bekerja, yakni ancaman “anti-Pancasila” atau “alat asing” akan disematkan kepada masyarakat sipil hanya karena mengkritik dan berbeda pendapat. Bukankah Pancasila seharusnya suatu landasan filosofis yang merangkul pluralitas? Tetapi kali ini mengapa digunakan sebagai palu ideologis untuk menentukan siapa yang dianggap patriotik dan siapa yang dicurigai subversif?

Pejabat tertinggi negara dengan lantang menegaskan Pancasila sebagai ideologi pemersatu dan penjamin dari sistem demokrasi, namun di saat yang bersamaan, diperlakukan juga untuk menuding, mengawasi, serta membatasi ruang gerak masyarakat sipil dengan iming-iming “membela Pancasila,” kontradiksi inilah yang begitu memprihatinkan. Dari sini, masalah kembali muncul di mana demokrasi kehilangan jiwa deliberatifnya hanya karena ruang perbedaan dianggap sebagai sebuah ancaman, bukan kekayaan. Padahal, selama sejarah demokrasi secara modern, terbukti bahwa vitalitas suatu bangsa lahir dari keberanian mengkritik dan menerima kritik, berdialog, bukan dari uniformitas ideologi. Sehingga, jika Pancasila dibentuk kaku sebagai suatu ideologi, ia akan terjebak dalam sebuah paradoks, yaitu mengklaim diri sebagai dasar kebebasan, namun malah dijadikan instrumen pembatasan kebebasan di waktu yang bersamaan. Terlihat jelas bahwa ini adalah inkonsistensi dan kontradiksi yang serius.

Secara filosofis, kebebasan politik hanya akan hidup apabila terdapat sebuah ruang publik yang memungkinkan warg bernegara untuk berbicara, melakukan perdebatan, serta mengekspresikan pemikiran serta pandangan tanpa rasa takut (Arendt, The Human Condition, 1958). Habermas juga sependapat dengan pernyataan Arendt melalui gagasan public sphere-nya, ia menegaskan bahwa diskursus rasional adalah suatu aspek yang penting sebagai syarat demokrasi yang sehat (Habermas, The Structural Transformation of Public Sphere, 1962). Negara justru menutup ruang publik yang sepatutnya menjadi arena emansipasi dengan mereduksi Pancasila sebagai sebuah ideologi yang memonopoli tafsir. Secara akademis dan perspektif filosofis, ideologisasi dari Pancasila merupakan bentuk dari kontradiksi atau pertentangan dengan semangat demokrasi serta pengkhianatan terhadap nilai filosofis yang seharusnya dikandung oleh Pancasila, yaitu keterbukaan, musyawarah, dan penghargaan atas keberagaman.

Selama arus ideologisasi Pancasila tidak kunjung berhenti dan terus belangsung, maka konsekuensi sosial-politiknya akan menjadi sebuah hal yang semakin serius seiring berjalannya waktu. Persempitan atas ruang diskursus atau ruang kritik yang seharusnya merupakan sebuah hak dari masyarakat sipil, mulai dari LSM, akademisi, sampai dengan jurnalis akan semakin kemungkinan untuk terjadi karena setiap suara yang berbeda akan mudah untuk dicap sebagai seseorang yang anti-Pancasila. Monopoli tafsir oleh nagara ini menghasilkan suatu kondisi yang sejalan dengan apa yang disebut oleh Antonio Gramsci, yaitu hegemoni. Hegemoni merupakan suatu kondisi di mana terjadi dominasi kultural yang membuat rakyat menerima suatu kebenaran secara absolut tanpa mempertanyakan lebih lanjut (Gramsci, Selections from the Prison Notebooks, 1971). Bentuk otorianisme halus akan terjadi secara halus jika dipertahankan secaara jangka panjang, yaitu suatu kondisi ketika negara memiliki tampak demokratis secara permukaan, namun sesungguhnya mengekang pluralisme di tingkat paling dasar. Pancasila akan berisiko mengalami penyusutan menjadi sekadar instrumen legitimasi kekuasaan.

Pancasila diperlukan suatu reposisi untuk menjadikannya sebagai etika politik terbuka yang berkemampuan untuk memandu diskursus kebangsaan, bukan hanya sebagai ideologi yang menutup perbedaan. Hal ini diperlukan demi mengeluarkan Pancasila dari jebakan ideologisasi. Negara tidak seharusnya melakukan monopoli terhadap penafsiran Pancasila, tetapi negara harus dibiarkan hidup dan berkembang di ruang publik melalui dialog antarwarga, perdebatan akademis, dan praksis sosial. Dengan begini, Pancasila akan berfungsi sebagai horizon kebersamaan yang tidak pernah final, tetapi selalui dapat ditafsirkan ulang sesuai kebutuhan zaman. Atau dengan kata lain harus berbentuk secara abstrak. Pancasila akan kembali terhadap esensi dasarnya sebagaimana yang disampaikan oleh Soekarno, yaitu sebagai philosophische grondslag atau dasar filsafat yang mempersatukan bangsa tanpa meniadakan perbedaan. Hanya dengan solusi ini, Pancasila bisa menjadi sebuah energi pembebasan, bukan perangkat legitimasi bagi rezim.

Perdebatan apakah Pancasila merupakan landasan filosofis atau ideologi bukan isu yang kecil dan sepele, melainkan sebuah perdebatan yang krusial karena menunjukkan arah masa depan bangsa. Jika Pancasila dianggap sebagai sebuah ideologi yang tertutup, maka perluasan demokrasi akan terbatas dalam kerangka kekuasaan. Sebaliknya, jika memandang Pancasila sebagai sebuah horizon filosofis, hal ini akan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk terus menafisrkan makna dari kelima sila yang tercantum seiring dengan dinamika zaman yang tak pernah sama. Dengan demikian, Pancasila akan menjadi sebuah hak milik bersama warga negara, bukan hanya sebagai sebuah alat kekuasaan untuk mengendalikan massa. Seperti yang diingatkan oleh Tan Malaka dalam karyanya Madilog (1943), Filsafat yang statis adalah filsafat yang tidak akan hidup atau mati, hanya sebuah pemikiran yang bebas yang dapat melahirkan kemerdekaan sejati.”

Editor: Ambarwulan, S.T.

Referensi

Althusser, L. (1971). Ideology and Ideological State Apparatuses. Dalam L. Althusser, Lenin and Philosophy and Other Essays. London: Verso.

Arendt, H. (1958). The Human Condition. Chicago: University of Chicago Press.

Gerung, R. (2019). Pandangan Rocky Gerung soal Pancasila: Sila 1 dan 2 Bertentangan. Tempo.co, Bisa diakses di https://www.tempo.co/politik/pandangan-rocky-gerung-soal-pancasila-sila-1-dan-2-bertentangan-677707.

Gramsci, A. (1971). Selections from the Prison Notebooks. New York: International Publishers.

Habermas, J. (1962). The Structural Transformation of the Public Sphere. Cambridge: MIT Press.

Hardiman, F. B. (2018). Pancasila Bukan Ideologi? Telaah Filsafat Politik. Humaniora.

Latif, Y. (2011). Negara Paripurna: Historis, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: Gramedia.

Malaka, T. (1943). Madilog. Jakarta .

Mannheim, K. (1936). Ideology and Utopia. London: Routledge.

Soekarno. (2001). Lahirnya Pancasila. Jakarta: Badan Perpustakaan Nasional.

Lampiran

Lampiran A.

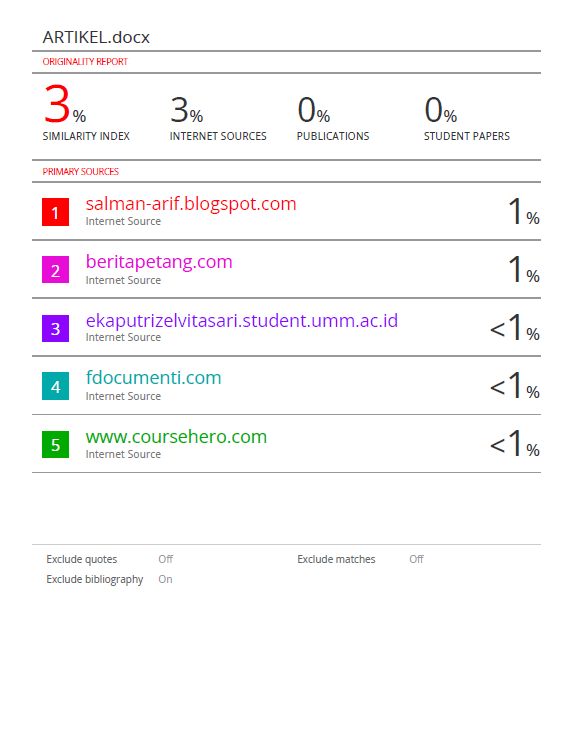

Hasil Turnitin (Cek Plagiarisme)

Dokumen ini merupakan hasil pemeriksaan plagiarisme dari artikel “Penggunaan Hukum yang Ketat untuk Mengendalikan Protes Sosial” menggunakan Turnitin pada tanggal 4 Oktober 2025.