Penulis: Vanessa Riarta Atmaja, S.H. (Mahasiswa Program Magister Hukum UIB)

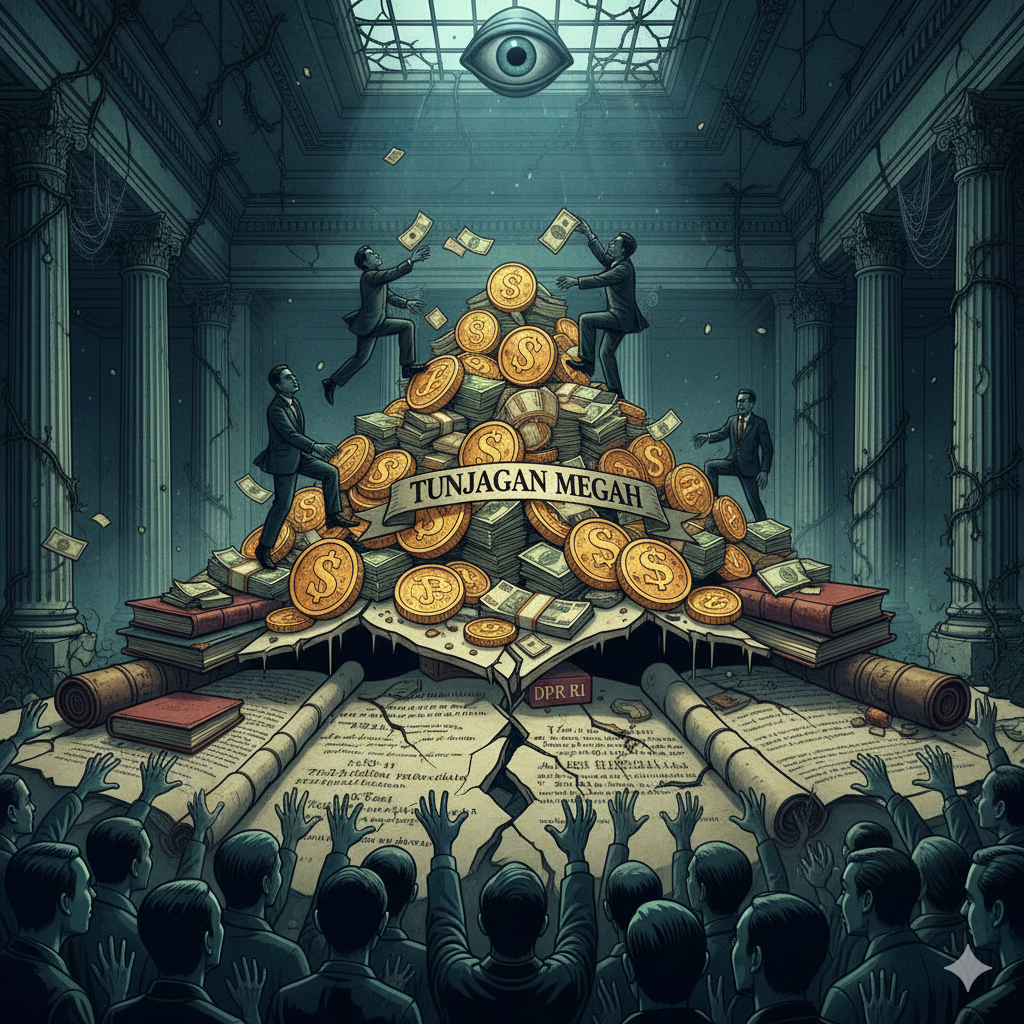

Sumber: ChatGPT

Sementara jutaan buruh di Indonesia bergulat dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang stagnan di kisaran Rp3-5 juta per bulan angka yang seringkali pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) justru menikmati tunjangan senilai Rp50 juta setiap bulannya. Bahkan, jika dirinci, total penghasilan mereka per hari disebut mencapai angka yang fantastis. Tunjangan rumah saja yang mereka terima setara dengan gaji tahunan sepuluh buruh. Kontras yang begitu tajam ini bukan sekadar persoalan ketimpangan ekonomi, melainkan sebuah krisis legitimasi hukum dan pengkhianatan terhadap kontrak sosial antara wakil rakyat dan rakyat yang diwakilinya.

Pada dasarnya, hukum tidak boleh hanya adil secara formal-dalam arti ditetapkan melalui prosedur yang sah tetapi harus mampu menciptakan keadilan substantif. Keadilan substantif menuntut bahwa hukum dan kebijakan peka terhadap kondisi sosial masyarakat dan memastikan distribusi sumber daya yang tidak melanggengkan ketimpangan. Pertanyaan mendasarnya adalah: di tengah pendapatan mayoritas rakyat yang masih sangat rendah, apakah wajar dan adil jika wakil rakyat menerima tunjangan yang sedemikian besar?

Kebijakan tunjangan yang tidak proporsional ini secara nyata mengikis prinsip keadilan distributif. Dalam teori keadilan John Rawls, ketimpangan hanya dapat dibenarkan jika memberikan manfaat bagi yang paling kurang beruntung dalam masyarakat. Namun, dalam kasus ini, ketimpangan justru terjadi tanpa dampak positif yang jelas bagi masyarakat lapis bawah. Alih-alih memajukan kesejahteraan umum, kebijakan ini justru memperlebar jurang sosial dan ekonomi.

Lebih dari itu, praktik semacam ini merupakan bentuk kegagalan negara dalam memenuhi amanat konstitusi. Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa salah satu tujuan negara adalah “memajukan kesejahteraan umum”. Namun, ketika anggaran negara dialokasikan dalam porsi sangat besar untuk kesejahteraan segelintir elite—sementara anggaran untuk kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial rakyat kerap dipersoalkan—maka terjadi distorsi terhadap cita-cita konstitusi tersebut.

Yang juga patut disoroti adalah adanya konflik kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. DPR, sebagai lembaga yang seharusnya merepresentasikan suara rakyat, justru memiliki kewenangan untuk mengatur dan menyetujui anggaran untuk dirinya sendiri. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip good governance, khususnya asas transparansi dan akuntabilitas. Proses yang tertutup dan tidak melibatkan partisipasi publik menyebabkan kebijakan ini kehilangan legitimasi demokratis.

Dampak paling berbahaya dari kebijakan yang tidak adil ini adalah erosi kepercayaan publik terhadap hukum dan institusi negara. Hukum tidak hanya harus adil, tetapi juga harus dipandang adil (the law must not only be just, but it must also appear to be just). Jika masyarakat melihat hukum hanya sebagai alat untuk mengukuhkan ketidakadilan, maka kewibawaan hukum itu sendiri akan runtuh. Pada akhirnya, ini dapat memicu ketidakpatuhan sosial dan mengancam stabilitas bangsa.

Oleh karena itu, reformasi menyeluruh harus segera dilakukan. Pertama, pembentukan lembaga independen yang berwenang menetapkan gaji dan tunjangan pejabat negara, sehingga menghilangkan konflik kepentingan. Kedua, meningkatkan transparansi dengan mempublikasikan secara detail perhitungan dan besaran tunjangan. Ketiga, mengaitkan tunjangan dengan kinerja dan akuntabilitas publik. Hanya dengan demikian, hukum dapat kembali pada jalurnya sebagai instrumen keadilan, bukan kesewenang-wenangan.

Editor: Ambarwulan, S.T.

Referensi

- Syukron Wahyudhi, & Faza Achsan Baihaqi. (2023). KONTEKSTUALISASI TEORI KEADILAN JOHN RAWLS PADA KONSTELASI KEMASYARAKATAN DI INDONESIA. Al-Mada Jurnal Agama Sosial Dan Budaya, 6(2), 158–169. https://doi.org/10.31538/almada.v6i2.3393

- Christian, A., Ainun Nabilah, & Sulthoni Ajie. (2025). TEORI KEADILAN MENURUT JHON RAWLS. Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern, 7(1). https://journalversa.com/s/index.php/jhm/article/view/865

- None Noor Efendy, Hasan, N. A., & Umar, N. M. (2023). Membangun Hukum Yang Adil Dalam Bingkai Moralitas Pancasila. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory., 1(4), 656–678. https://doi.org/10.62976/ijijel.v1i4.195

- Bello, P. C. (2022). TEORI KESETARAAN SUMBER DAYA DWORKIN DALAM KERANGKA KEADILAN DISTRIBUTIF DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KONSTITUSI NEGARA KESEJAHTERAAN. UI Scholars Hub. https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol52/iss2/7/

- M. Rohan Pratama, Devina Yuka Utami, & Koesmoyo Ponco Aji. (2025). KRISIS LEGITIMASI HUKUM: ANALISIS KRITIS FENOMENA NO VIRAL NO JUSTICE DAN DAMPAKNYA TERHADAP SUPREMASI HUKUM DI INDONESIA. Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 10(03), 233–243. https://doi.org/10.23969/jp.v10i03.29883