Penulis: Emiliya Febriyani, S.H., M.H.

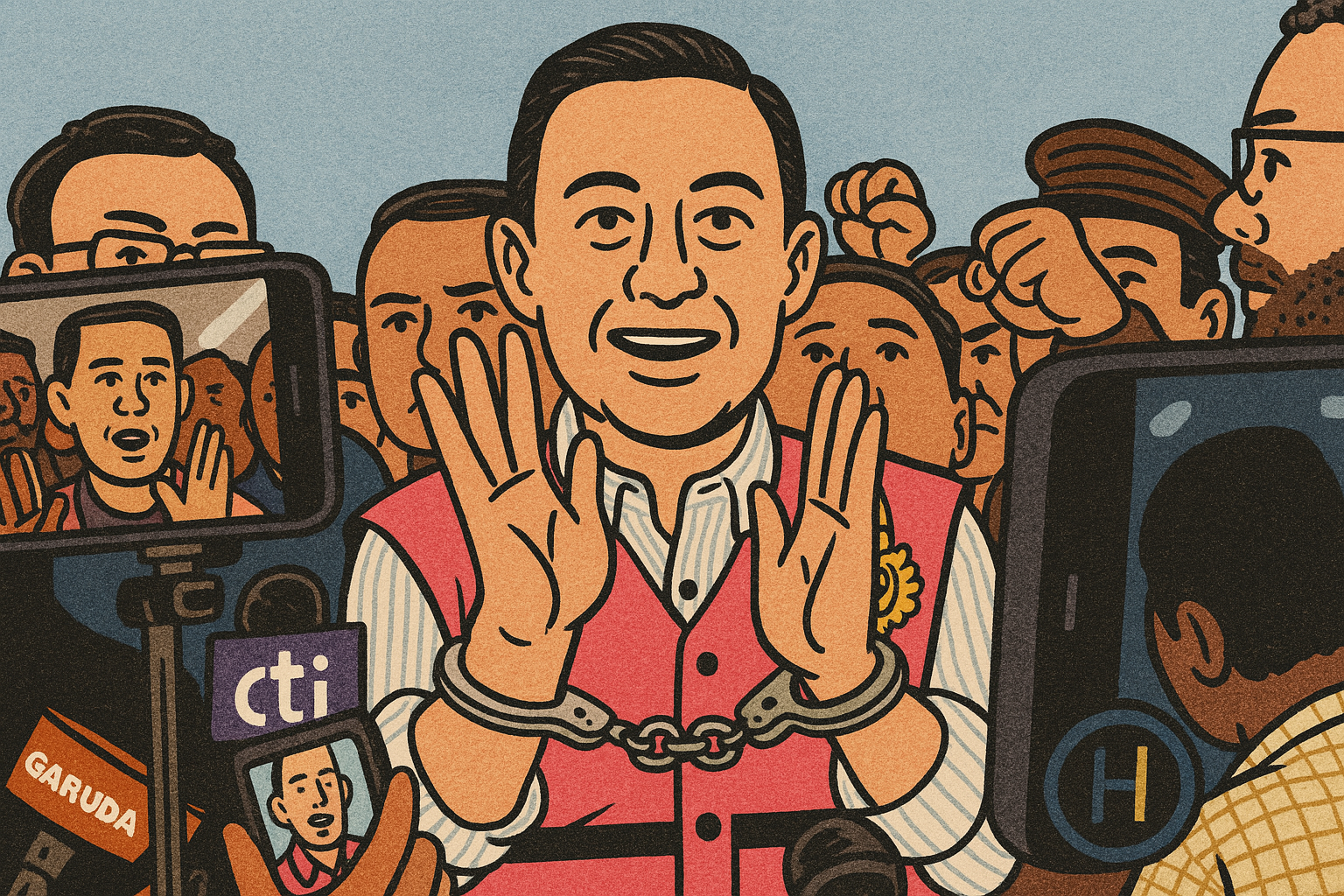

Mejalis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta akhirnya memvonis Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong hukuman penjara selama 4 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp 750 juta, subsider kurungan enam bulan. Pada persidangan yang diselenggarakan pada Jumat, 18 Juli 2025 itu, Tom Lembong dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi terkait kebijakan impor gula pada periode 2015 hingga 2016.

Majelis Hakim menyatakan mantan Menteri Perdagangan itu terbukti melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Menurut Majelis Hakim, perbuatan Tom yang bertentangan dengan sejumlah aturan hukum yang berlaku, dinilai merupakan perbuatan melawan hukum. Selain itu, menurut Majelis Hakim, unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain dan korporasi dalam proses persidangan disebut bersifat alternatif sehingga meski tidak memperkaya diri sendiri, tetapi memperkaya orang lain sudah masuk dalam unsur memperkaya orang lain dalam unsur yang tertera di Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tipikor.

Namun, mengenai kerugian keuangan negara, Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan secara rinci. Majelis Hakim hanya mengutarakan teori dan pengertian kerugian keuangan negara menurut doktrin serta aturan perundang-undangan termasuk putusan MK Nomor 62 tanggal 3 Februari 2014 yang pada pokoknya keuangan BUMN dan anak perusahaannya merupakan keuangan negara.

Karena pertimbangan itu, Majelis Hakim menilai Tom telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah turut serta atau bersama-sama dengan Charles Sitorus dan para pihak yang telah diperkaya atas perbuatan ini secara melawan hukum dan memperoleh kekayaan.

Sumber: ChatGPT

Putusan ini menjadi kejutan tersendiri dalam lanskap hukum dan politik Indonesia. Bukan hanya karena status terdakwanya, tetapi karena siapa dia, kapan vonis itu keluar, dan bagaimana publik serta media menyikapinya.

Kasus ini menorehkan jejak penting bahwa di balik setiap vonis, selalu ada “versi-versi” lain yang bersaing. Versi hukum. Versi publik. Versi politik. Bahkan versi narasi media yang menyulap hitam dan putih menjadi kabut abu-abu persepsi.

Hukum sebagai “Cerita Sah”

Dalam negara hukum, vonis adalah “cerita resmi” yang diberi legitimasi oleh sistem, mulai dari proses penyelidikan, pembuktian, dan putusan. Di atas kertas, keadilan tampak telah ditegakkan. Namun, dalam praktik, keadilan sering kali digantikan oleh versi yang dominan, yaitu versi yang lebih laku di media sosial, atau lebih kompatibel dengan iklim politik saat itu.

Tom Lembong divonis karena kasus lama yang baru bergulir saat suhu politik memanas pasca pemilu. Hal ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat: mengapa sekarang? Mengapa dia? Apakah proses hukum ini murni berjalan, atau ada pertimbangan lain di belakang layar?

Pertanyaan-pertanyaan itu tidak serta-merta membatalkan legalitas vonis. Tetapi ia membuka ruang kritis, bahwa hukum bisa menjadi instrumen, bukan semata institusi keadilan. Dan dalam hal ini, kepercayaan publik pada hukum tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir, tetapi juga oleh waktu dan cara.

Barang kali ini yang dimaksud oleh Duncan Kennedy dalam teorinya “Law as a Tool of Politics” dimana Kennedy menyatakan bahwa hukum bukan institusi netral yang berdiri sendiri, tetapi alat (tool) yang dapat digunakan untuk memproduksi dan mereproduksi kekuasaan yang dominan. Ia menulis: “Legal reasoning is not neutral; it is structured by the ideologies of the dominant class and reflects their interests” (Kennedy, 1982).

Sumber: ChatGPT

Menurut Kennedy, proses penegakan hukum yang mulai dari pemilihan kasus, dakwaan, hingga waktu sidang, sering kali mencerminkan preferensi politik, bukan semata pertimbangan yuridis. Dalam konteks Lembong, publik wajar bertanya: apakah proses hukumnya muncul sebagai bagian dari pertanggungjawaban pidana yang objektif, atau justru menjadi representasi dari dinamika kekuasaan yang sedang berlangsung pasca pemilu?

Dengan kacamata Kennedy, vonis tersebut tak bisa dibaca hanya sebagai hasil proses hukum biasa. Ia juga bagian dari narasi politik kekuasaan, yang secara halus menggunakan hukum sebagai alat untuk membentuk siapa yang “boleh bersuara” dan siapa yang perlu “diredam”.

Jika mau ditelusuri lebih jauh, justru banyak tokoh lain, mulai dari kepala daerah hingga petinggi partai, terindikasi kasus serupa, bahkan lebih berat namun tak tersentuh atau prosesnya berjalan sangat lambat.

Mengapa Lembong, yang justru dikenal tidak korup dan bersih sepanjang kariernya, menjadi simbol? Dalam politik kekuasaan, kadang “siapa yang dikorbankan” lebih penting daripada “siapa yang seharusnya dihukum”. Maka hukum tampil bukan sebagai pembenaran keadilan, tetapi sebagai pengganti kekalahan politik atau cara membungkam ketidaknyamanan.

Kondisi ini bukan hanya masalah teknis. Ia menyentuh akar legitimasi sistem hukum itu sendiri. Ketika publik melihat hukum ditegakkan secara tidak merata, maka rasa keadilan berubah menjadi skeptisisme. Dan skeptisisme publik adalah virus paling berbahaya bagi institusi demokrasi.

Etika dan Persepsi

Sebagian publik bertanya: “Jika memang bersalah, kenapa harus dibela?” Ini pertanyaan valid. Tetapi dalam kasus publik seperti ini, etika tak bisa dibatasi oleh hitam-putih hukum. Kita harus juga bertanya: “Jika seseorang bersih sepanjang kariernya, mengapa hanya satu momen menjadi penentu segalanya?” Vonis bisa saja benar secara yuridis, namun tetap dipertanyakan secara etis dan sosiologis.

Di sinilah dilema moral muncul. Apakah kita sebagai masyarakat terlalu cepat menghakimi hanya berdasarkan satu potong informasi dari narasi media? Apakah reputasi puluhan tahun bisa diruntuhkan hanya oleh satu sidang?

Dalam ranah publik, integritas seseorang tidak hanya diuji di pengadilan, tetapi juga dalam cara kita memperlakukannya setelah putusan. Ini bukan pembelaan terhadap kesalahan, tetapi seruan agar kita melihat kasus hukum tidak seperti menonton film laga dengan pahlawan dan penjahat. Kehidupan selalu lebih kompleks dari itu.

Beberapa pihak menyatakan: jika pengadilan sudah memutus, maka semuanya selesai. Namun, kita tidak boleh mengabaikan bahwa vonis hukum bisa sah secara prosedural, tetapi tetap problematis secara etis dan sosial. Tom Lembong adalah figur dengan reputasi panjang dalam reformasi kebijakan ekonomi dan digitalisasi. Bila vonis terhadapnya terjadi tanpa penjelasan utuh mengenai struktur pertanggungjawaban kolektif dalam pemerintahan, maka masyarakat hanya menerima potongan kebenaran, bukan keseluruhan cerita.

Jeremy Waldron, filsuf hukum terkemuka, menegaskan bahwa “sebuah sistem hukum harus mempertahankan martabat moral agar putusan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dapat diterima secara sosial”, (Waldron, 2006). Dalam kasus Lembong, ketegangan ini nyata: hukum telah berbicara, tapi publik masih bertanya.

Sumber: ChatGPT

Tulisan ini bukan pembelaan terhadap Tom Lembong sebagai pribadi. Ini pembelaan terhadap nilai yang lebih besar, bahwa hukum seharusnya berdiri bukan karena tekanan kekuasaan, popularitas, atau momentum politik. Tapi karena fakta dan keadilan.

Kita boleh tidak setuju pada putusan, tetapi kita wajib bersuara ketika hukum tidak bekerja secara konsisten. Demokrasi tidak tumbuh dari diam. Ia tumbuh dari keberanian mempertanyakan.

Jika ke depan setiap orang bisa diproses hukum hanya karena berbeda arah politik, atau karena menjadi simbol keberisikan yang tak disukai kekuasaan, maka kita semua sedang menyaksikan kemunduran. Dan itu bukan soal Lembong saja. Itu soal kita semua.

Vonis telah dijatuhkan. Tapi versi-versi cerita belum selesai. Di tengah hiruk pikuk opini, mungkin ada satu versi yang belum sempat terdengar, yaitu versi tentang bagaimana sistem hukum harus terus dikawal agar tidak menjelma menjadi alat kekuasaan. Karena ketika keadilan kehilangan kepercayaan, maka bangsa kehilangan fondasi moralnya.

Editor: Ambar Wulan S.T

Referensi:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 62/PUU-XI/2013, diakses pada: https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_1350_1044_62-PUU-XI-2013_ok.pdf

- Kennedy, Duncan. “Legal Education and the Reproduction of Hierarchy.” Journal of Legal Education 32, no. 4 (1982): 591–615. Lihat: https://archive.org/details/legal-education-and-the-reproduction-of-hierarchy/mode/2up

- Waldron, Jeremy. “Judging Judges.” Harvard Law Review 119, no. 2 (2006): 62–102.

- Hukumonline.com. Divonis 4,5 Tahun Penjara di Kasus Impor Gula, Tom Lembong: Saya Terbukti Tidak Punya Mens Rea. 18 Juli 2025. Diakses pada: https://www.hukumonline.com/berita/a/divonis-4‑5‑tahun‑penjara‑di‑kasus‑impor‑gula‑‑tom‑lembong‑‑saya‑terbukti‑tidak‑punya‑mens‑rea‑lt687a4dbbcd428/?page=2